『有一次,我问父亲关于祖父的情况,他只是说,我祖父喜汉《易》,但没留下什么著作 ,平日爱用湖北乡音吟诵庾信的《哀江南赋》和《桃花扇》中的《哀江南》,并且把他收藏的一幅祖父六十岁生日时学生们为他祝寿的《颐园老人生日游图》给我看,其中有我祖父的一段约七百字的题词,和他的学生为他祝寿的祝词,最近我在《汤氏宗谱》中还看到祖父的一些诗文。』

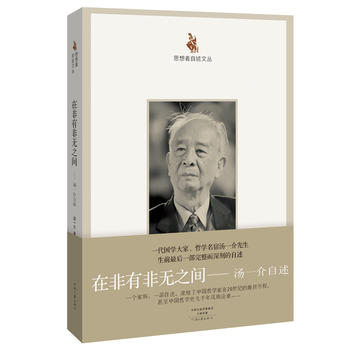

《思想者自述文丛·在非有非无之间:汤一介自述》

点击图书封面可在三大网店购买

出版社:河南文艺出版社

作者:汤一介 著

出版时间:2017年05月

汤一介先生是蜚声中西的哲学家、佛教史家、教育家。本书完整地展现了汤一介先生的人生经历和学术历程。通过他对中西方哲学的深入研究,展现了他对现实和历史的深刻思考,对传统文现实意义的深层洞见,对中西文化融合的高瞻远瞩,对中国哲学的高屋建瓴。

本书系统地梳理了他的学术成就和哲学探索历程。他在家学渊源的基础上精进研究,闯入幽微玄思的中国哲学秘境,与古代先贤们跨越时空而遥相呼应、心意相通。2002年,他率先把中国传统哲学作为认识史来思考,并以真善美概念为基础,综合各家所言,建构出一套中国哲学理论体系。进入20世纪90年代,汤一介提出了“和而不同”“普遍和谐”“内在超越”“中国解释学”“新轴心时代”等一系列新问题,推动文化界对传统哲学的大讨论。其中,他提出的传统哲学“走出中西古今之争,融汇中西古今之学”促进了中国传统哲学与现代文化相结合。

汤一介,生于1927年2月。生前曾任北京大学哲学系教授、博士生导师,中国哲学与文化研究所名誉所长,《儒藏》编撰中心主任,首席科学家;兼任中国文化书院创院院长、中华孔子学会会长。1990年获加拿大麦克玛斯特大学荣誉文学博士学位,2006年获日本关西大学科学与人文荣誉博士学位。

学术专著有《郭象与魏晋玄学》《早期道教史》《中国传统文化中的儒道释》《儒道释与内在超越问题》《儒教、佛教、道教、基督教与中国文化》等,《汤一介集》(10卷本)2014出版,在国内外哲学界产生很大影响。主编的“20世纪西方哲学东渐史”丛书,第一次系统、完整地展示了20世纪西方哲学东渐的百年历程,季羡林先生说“20世纪西方哲学东渐史”丛书是“知时节的好雨”;张岱年先生称其为是“一项贯通中西哲学视野的难得的学术工程”。2003年起主持《儒藏》编纂工程。

【精彩书摘】一、“书香门第”

我的童年是在平静、平常、平淡的状况下度过的。1927年2月16日我生在天津,但籍贯都填写我的祖籍湖北省黄梅县。是年,我父亲汤用彤(字锡予)正在天津南开大学任教授,我母亲张敬平是湖北省黄冈人,她们家是当地的大族,她的哥哥张大昕是民国初年的国会议员,后来做过汉阳兵工厂的总监之类。我这位舅舅是个藏书家,听母亲说他藏有两册《永乐大典》,本来要送给我父亲,但父亲没有接受。后来因一次大火,把他的书全部烧光,如果我父亲当时接受了,那么现在世界上又可以多两册《永乐大典》了。

我的家,从我祖父起大概可以算是所谓“书香门第”。在我出生时,我的祖父汤霖已经去世十五年,而祖母梁氏还健在,她是1938年八十五岁去世的。我父亲几乎没有和我谈过我的祖父,只是在50年代中国大陆发生了“反右派斗争”后,使我产生一种悲观的情绪,感到知识分子总是很倒霉的。有一次,我问父亲关于祖父的情况,他只是说,我祖父喜汉《易》,但没留下什么著作 ,平日爱用湖北乡音吟诵庾信的《哀江南赋》和《桃花扇》中的《哀江南》,并且把他收藏的一幅祖父六十岁生日时学生们为他祝寿的《颐园老人生日游图》给我看,其中有我祖父的一段约七百字的题词,和他的学生为他祝寿的祝词,最近我在《汤氏宗谱》中还看到祖父的一些诗文。

在辛亥革命前,我父亲曾在北京顺天学堂读书,同学有梁漱溟、张申府等。辛亥革命后上了清华学堂。1918年赴美国留学。1922年回国后一直在大学教书。1930年他应胡适之聘到北京大学做教授,以后一直没有离开北大,直到他1964年去世。他的为人为学已有很多记载,钱穆伯父对他了解最深,在他写的《忆锡予》和《师友杂忆》中记载着他们之间的交往和深厚的友谊。

“九一八”后,我家住在南池子缎库胡同,前门是三号,后门是六号。是一座很大的房子,共有三个院子,前院、正院和后院,中间还包括一座两层的小楼。我们和我伯父汤用彬一家住在正院里,伯父也是民国初年的国会议员。后院的房子出租,不走前门三号,而走后门六号。前院,钱穆伯父初来北平时住过一段时间,后来成为我父亲的书房和会客的地方,他的《汉魏两晋南北朝佛教史》就是在那里完成的。

父亲虽然不管我们,从来不问我们的功课如何,当然更不管我们的衣、食、住、行,但他还是很爱我们,特别喜欢我妹妹汤一平,可以说他对我们很慈祥。他常和熊十力、蒙文通、钱穆等先生到中山公园的春明馆或来今雨轩喝茶,总是带着我和妹妹。父辈们喝茶、吃点心、聊天,我和妹妹吃完了就到处去玩。从1932年起一直到1936年,每年暑假,我们一家和伯父一家都到庐山去避暑。这些日子,父亲每日看书、写文章,现在收入他文集中的《大林书评》就是他在庐山上写的。这就是说,我的童年生活是很平静的。

二、功课平平常常

我五岁开始上幼儿园,最初是上在中南海边上的艺文学校的幼儿园,对这一段的事,我几乎什么也不记得了,只记得入园要换鞋。后来又转到孔德学校的幼儿园,因为它离我们家比较近。孔德小学的生活我记得比较多,除了要换鞋之外,现在还能唱出一两首歌。由于我比较内向,不太合群,因此好朋友不多。我常和一姓苗的小女孩玩,听说她是苗可秀的女儿。我们俩常在滑梯的沙土坑里堆沙山,她说她是皇后,我是皇帝,当然当时我也不知道皇帝是什么样的人。既然她这样说,我也同意。在孔德我一直读到小学五年级,这时已是抗日战争爆发后的第二年。在孔德小学,我的功课一直是中等,所以表现得很平常。在五年级时,我们增加了日文课,由日本人来教,我们都很讨厌日文课,好像没有人好好学,别的功课我们都没有作过弊,但考日文,很多同学都把书坐在屁股底下,不时拿出来抄,大作其弊。因此,我的日文虽然学了一年,但几乎什么也没有学到。由于不愿学日文,1939年我转到灯市口的育英小学六年级,因为是教会学校,可以不学日文,而学英文。从小学二年级起,我就爱看《三侠剑》《七侠五义》之类的武侠小说。起先是我家的一位车夫念给我听,我越听越上瘾,后来我自己看,当然半懂半不懂,可是那些剑侠的打斗还是很吸引我。

1939年年底,我母亲带着我和妹妹、弟弟,还有邓以蜇伯父的孩子邓仲先、邓稼先一起由天津乘船到上海英租界,然后去香港,又由香港转越南的海防上岸,在河内住了几天,经滇越路到云南去。因为我父亲那时在西南联大教书。这就是说,我并没有读完小学,因此也就没有拿到小学毕业证书。

1941年夏,我们家搬到昆明,先是住在离昆明城约十里的小村——麦地村的一座尼姑庵里。这时闻一多伯父一家住在附近的司家营,金岳霖、冯友兰住在附近的龙头村。我进了西南联大附中读书,那是当时昆明最好的中学。由于宜良中学的教学水平不行,我没有考取初中二年级,只得降到初中一年级重读。联大附中要住校,因此每星期六我就和闻一多的儿子闻立鹤、闻立雕,还有一位同住麦地村的云南籍同学殷承祐一起回家。假期我们四人常在一起玩,记得有一年暑假,我们相约到山上去“探险”,爬上了很高的山,沿路还偷地里的白薯、老玉米烧来吃,最后我们还放火烧山,一直玩到天黑,家里的大人都很着急,回家后我们都受到了不同程度的责难。我在联大附中,功课也很平常,但体育不错,还是排球校队成员。这个时期冯钟芸老师教我们国文,其中有些诗词,我最喜欢的是李后主的词。这期间我开始看小说,先是看巴金的《家》《春》《秋》等,也看《三国演义》《水浒传》《西游记》,好像还看了屠格涅夫的《罗亭》和《父与子》。到初二下学期,比我高一年级的余绳荪(余冠英的儿子)弄到了一本斯诺的《二万五千里长征》。于是我和余绳荪还有游宝谟(游国恩之子)、曾宪恪(曾昭抡之侄)、胡旭东在校外租了一间房子一起读。这本书深深地吸引着我们,同时我们又都很讨厌童子军教官吴能定,我们就一起研究,决定干脆到延安去看看。对我来说,我当时完全不是出于对政治有什么认识,而是出于一种孩子的好奇心。于是在1943年春,我们几个人各自从家里偷了一些钱或黄金做路费,先乘火车到曲靖,由曲靖搭“黄鱼”到贵阳。到贵阳后,我们都很兴奋,就一起住在一家小旅馆中,登记时都用我们的真名。住下后,我们就到外面小馆子吃饭,可是一回来就有几个黑衣大汉在等着我们,要我们跟他们走一趟,并要把所有东西都带上。我们都感到大事不妙,但也无法,只好跟着去,一带就把我们带到贵阳警备司令部,住在侦缉队里面的一间小房子里。幸好他们没有先检查我们的东西,因为我们还带着那本《二万五千里长征》呢!如果被查出就麻烦了。恰好我们住的小房是木地板的,在两块木板之间有小缝,我们就把书一张一张撕下,塞入地板缝中。第二天,警备司令部的一位参谋长之类的人分别找我们每个人谈话,首先当然是审问我们的头头余绳荪,接着一个一个问话。问我要到哪儿去,我说要去重庆读书,因为我有堂姊在重庆南开中学教书。又问我喜欢看什么书,我当然不会说我爱看《二万五千里长征》了,我说我喜欢李后主的词和巴金的小说啊什么的。又过了一两天,贵州省府秘书长郑道儒找我们一起“训话”,说什么“要好好念书”“不要听信什么人的坏宣传”“现在是抗日时期,要拥护党国和领袖”之类。这是我第一次听到这种官僚的“训话”。大约在警备司令部关了一星期,联大附中的教务主任魏泽馨来贵阳,把我们接回昆明了。当然,联大附中我们不好再回去了,大都转到云大附中去了,而我在家待了一段时间就到重庆南开中学去念书了。

发表评论前,请先[点此登录]